まず最初に、ドアや窓の縁取りをしていきます。2×6をドアのサイズにカットしていきます。

家具を作るのと違って、アバウトな面があり、あわせるのに苦労しました。

しかし、基礎と建物が、微妙にずれています。基礎が飛び出しているのがわかりますか?その幅約7mm、これを何とかしなければなりません。

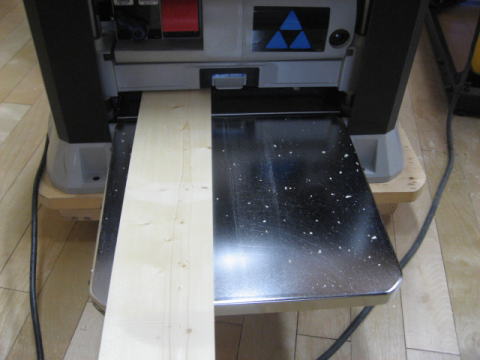

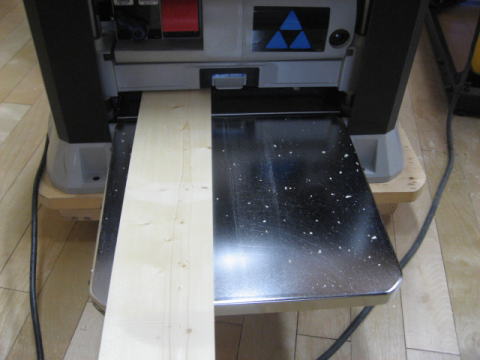

| 3月17,18日 快晴 まず最初に、ドアや窓の縁取りをしていきます。2×6をドアのサイズにカットしていきます。 |

|

| 次にドアの隙間が25mmなので、バンドソーで大まかにその厚みまで、薄くしました。 |

|

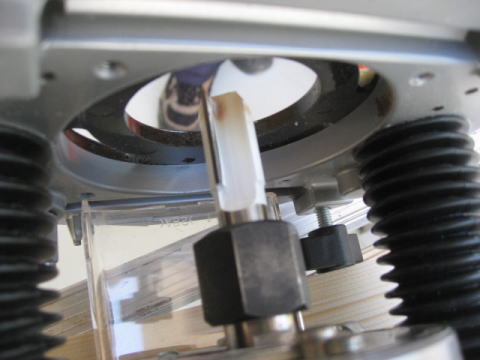

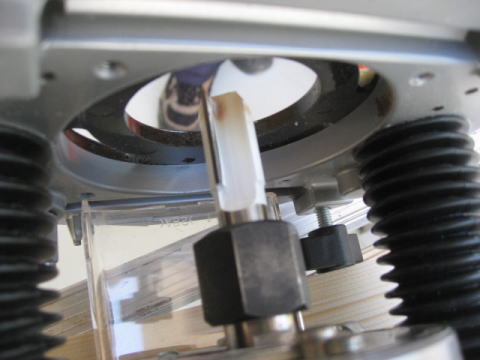

| それを、ドアのすき間に合うように、自動ガンナで調整していきます。 |

|

| これが出来上がった状態です。ドアのフレームにビスで固定しました。 家具を作るのと違って、アバウトな面があり、あわせるのに苦労しました。 |

|

| その周りに、フェンスを作ったときの余りのレッドシーダーで、モールディングをしました。 |

|

| 同じく、それぞれの窓にも取り付けてやりました。 |

|

| 次は、軒下の仕上げです。まず、屋根換気のために軒下に、網戸を100mm幅で取り付けていきます。 |

|

| 次に170mmで、ご覧のように板を貼り付けていきます。 |

|

| 2枚に分けてやると、軒下が面一になりやすく、一枚で貼るよりは施工が簡単です。 |

|

| 次にもう片方を、30mm空けて、300mm幅で貼り付けていきます。 |

|

| こんな風に、通気のための空間ができました。 |

|

| 今日はあちこちとやっていきます。次は、シャッターのフレームを作ります。 しかし、基礎と建物が、微妙にずれています。基礎が飛び出しているのがわかりますか?その幅約7mm、これを何とかしなければなりません。 |

|

| フレームの製材の後、ストレートビットでかきとることにしました。 |

|

| 何とかおさめることができました。 |

|

| 白で塗装をして、フレームの完成です。まだ、前面に貼らないといけないのですが、材料がないので、ここまででストップ。 |

|

| 窓や、ドアの周りをミディアムウォールナットのオイルで着色をしました。 |

|

| なかなかアンティーク調になりいい感じです。 |

|

| 翌日、いよいよ電気工事です。業者に依頼したのですが、正直なところ社長さん曰く、「見積もりなんか出すよりもその場で打ち合わせしながらする方が安くつくよ。一番コストがかさむのは人件費だよ。」ということで電気屋さん一人と私そして自作の配線図で工事をすることにしました。人件費を考えて私も気合を入れてがんばります! |

|

| ボックスの中にアースや電源などがびっしり。素人の私には訳が分かりません。 |

|

| コンセントは専ら私の担当です。 |

|

| いよいよ、電気を通します。 |

|

| その間に私は外灯のベースを作り、取り付けていきます。なかなか効率のいい分担作業が出来ているようです。 |

|

| これが正面の明かりです。 |

|

| 配電盤。家庭用の美しい配電盤を利用すると3万円以上、そこで電気屋さん自作の配電盤で経費節約です。この一部屋のためにブレーカーは8つ付きました。 |

|

| すべてのコンセントはアースつきにしました。そして、単独の回路が4つ。計コンセントカバーが10枚。これだけあれば大丈夫かな? |

|

| 天井にも今後のことを考えて2箇所電源を取りました。 |

|

| 贅沢かもしれませんが、一気にエアコンまでいっちゃいました。ネットで7万円。安いでしょ。 |

|

| 夕闇も迫り、初点灯です。これは裏側のセンサー付き外灯。 |

|

| こちらが正面の外灯です。なかなかうっとり・・・で今回の作業は終了。 |

|