ちょっとだけ工房快適化です。

| 工房の中もまだまだ作りたいものがあるのですが、木工関係の本があちこちにある状態で、すぐ手にとって見られるように、ちょっとした本棚を設置しようと思います。材料はSPF1800を5枚ほど |

|

| 二枚をつないで、幅240mmぐらいにしようと思います。 |

|

| ビスケットの位置は材の端にあるといいのですが、あとのカットを考えると、どうしても入れることができないとき、こういった端はずれがち、これはポケットホール用のクランプ(ポケットホールは持っていないのですが)以外と使えます。もう何本か欲しいですね。 |

|

| 側板2枚、棚板3枚そろいました。ここで、どう組み立てようかと考え中です。で、LEIGHD4Rのthrough dovetailの威力はどのようなものかと思い、通しあり溝で作ってみます。 |

|

| まずは側板に棚のくる位置をマーキング。 |

|

| 下側にクランプした板(厚3/4")の端にマーキングをあわせます。 |

|

| ビットは8mm軸、FESTOOLは標準で8mmのコレットがついているので便利です。 |

|

| とりあえずあり溝を掘ってみました。かなり毛羽立ちますね。当然最後は欠けがでます。今回は幅に余裕があるので気にしません。 |

|

| 次に棚板。これは軽く、逆にルーターを送ったところ。 |

|

| ここでは、何度かテストカットをし、溝に合うようにしなければなりません。今回はテストカット2回ですみました。 |

|

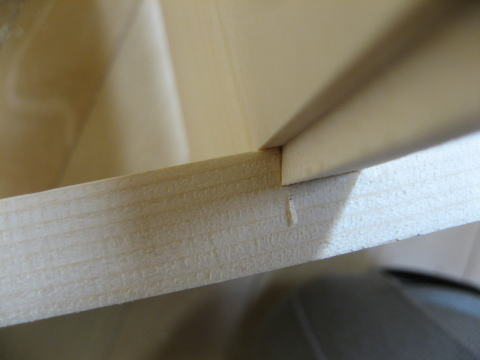

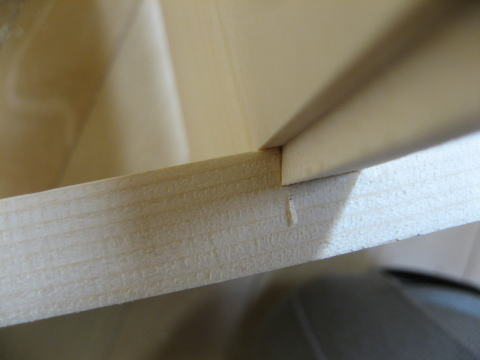

| 収まりはこんな具合です。途中ビットのくわえが浅く、セッティングをやり直したため、十分とはいえないできです。 |

|

| 時間的には短時間で、完了。精度の安心からという観点ではSDJIGの方がいいでしょうか。ただ幅のあるものや、同じ加工を多くする場合は、D4Rでもいいと思います。 |

|

| ただの長方形では味気ないので、少しデザインを入れます。 |

|

| 次に、壁にかけるところの細工を。いろいろ悩んだのですが、ビスケットでは、本の重さに耐えれるか心配なので、ホゾのような加工をすることにしました。 |

|

| 側板を2枚合わせて、掘り込んでいきます。 |

|

| こんな具合になリました。 |

|

| 後、のみで整形して四角い形に変えます。 |

|

| 最後に、側板の上下をバンドソーでカットして、サンダーで調整しておきます。 |

|

| 加工の終了です。棚板はそれぞれ幅が違うので、+0,5mmでカットしました。 |

|

| ボンドを入れると、手では入りません。木槌でたたいても無理。で、クランプでじわじわと押し込みました。 |

|

| 側板の傾斜に合わせて、棚板の前面をカンナで削りました。 |

|

| 壁に固定するための板を加工していきます。 |

|

| 半ホゾのような形ができました。 |

|

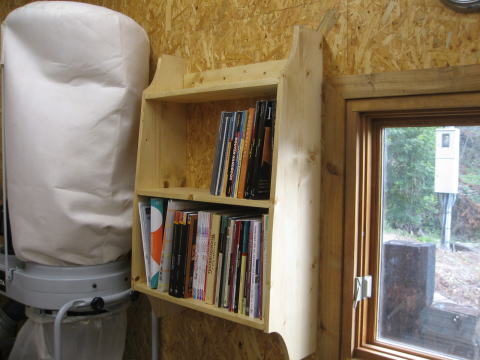

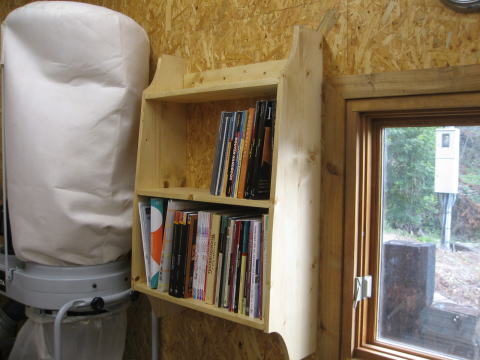

| この後と塗装をして早速設置。本も集めてきてとりあえず置いてみました。 ちょっとだけ工房快適化です。 |

|